-

On sait qu’il fut longtemps défendu de servir, non seulement de la viande, mais même des œufs en Carême : aussi, le jour de Pâques, s’empressait-on d’en aller faire bénir une provision, pour en manger en famille et distribuer comme cadeau aux voisins et amis.

Ajoutons que les œufs, objets fréquents de redevances féodales, étaient très souvent stipulés livrable au jour de Pâques, particularité qui généralisa et développa singulièrement l’usage que nous étudions ici.

Il y avait aussi la Procession des œufs qu’organisaient les écoliers parisiens : clercs, élèves, apprentis et jeunes gens, se réunissaient sur les places publiques, se rendaient devant la principale église pour chanter en cœur des hymnes pieuses, et se dispersaient ensuite pour recueillir de porte en porte les œufs qu’on avait mis de côté à leur intention.

Cette sorte de procession communément décrite sous le nom de « quête des œufs » était superbe, si l’on en croit les chroniqueurs du temps. Des banderoles aux couleurs éclatantes flottaient sur les tours des églises ; les cloches sonnaient à toute volée ; le joyeux cortège, précédé de tambours, de trompettes et de fifres, s’en allait par les rues, portant de riches bannières, des bâtons enrubannés, des lances et des étendards, et chantant Laudes à pleins poumons. Outre les jeunes phalanges, la procession comprenait un cortège bourgeois, suivi des corporations des artisans et valets.

Les gens du peuple qui faisaient cette quête, avaient une vulgaire corbeille d’osier suspendue à leur cou ; les autres la choisissaient plus ou moins ornée, suivant leur situation de fortune. Quelquefois les jeunes filles des castes privilégiées les faisaient tenir par de jeunes pages, ou porter par de petits chiens caparaçonnés de soie multicolore et tenus en laisse par des laquais non moins bariolés. Chacun cheminait ainsi, se présentant de maison en maison ; et nul, parmi les visités, n’eut osé refuser les œufs requis, car la plus grande partie de la collecte était destinée aux maladreries ou aux indigents.

Encore aujourd’hui, dans certains villages du midi de la France, beaucoup de paroissiens ont conservé l’habitude d’offrir un panier d’œufs à leur curé pour la fête pascale.

Par suite de la rigide observance du Carême d’autrefois, les œufs ne pouvaient être ni mangés ni vendus pendant la période quadragésimale, on prit l’habitude les cuire pour les conserver, et cet usage a persisté.

On n’a commencé à les colorer dans le commerce que sous le règne de Louis XIV. Le premier industriel qui vendit des œufs rouges fut un nommé Solirène, établi « à la descente du Pont-Neuf près de la Samaritaine ».

Cette initiation eut un succès extraordinaire, et Saint-Simon nous apprend dans ses Mémoires, qu’il était d’usage, la veille de Pâques, d’élever dans le cabinet même de Louis XV de vraies pyramides d’œufs coloriés, dont sa Majesté faisait présent ensuite à ses courtisans.

En effet, au XVII° et XVIII° siècle, à l’issue de la messe de Pâques, on offrait au roi des corbeilles d’œufs dorés ou artistiquement décorés. Deux peintres célèbres, Lancret et Watteau, n’ont pas dédaigné d’illustrer ces coques fragiles, et on a conservé parmi les curiosités de la bibliothèque de Versailles deux œufs historiés, dédiés à Mme Victoire de France, fille de Louis XV.

votre commentaire

votre commentaire

-

-

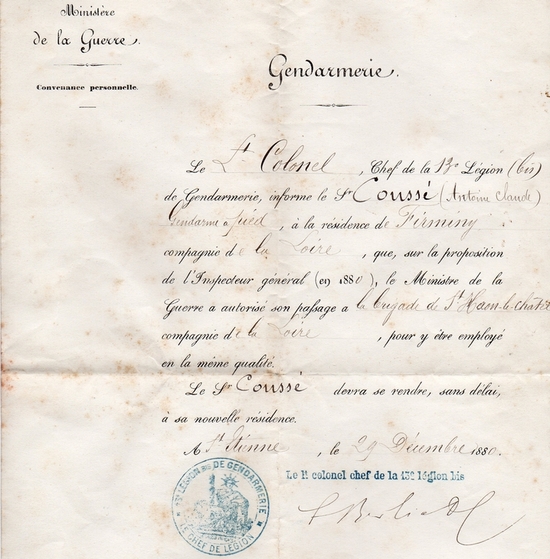

Petit livret d’une quinzaine de pages.

Ce livret se trouvait dans une enveloppe blanche à décroitre portant la suscription manuscrite « Monsieur le Cte Jérôme-Paul de Champagny, 9 rue Lavoisier», hélas pas de nom de ville et le cachet de cire rouge au dos scellant l’enveloppe est trop écrasé pour fournir la moindre indication.

S’agissait-il de : Jérôme Paul de NOMPÈRE de CHAMPAGNY, Duc de CADORE 1809-1893, bien connu à Roanne ? Nous ne le serons jamais.

En ce temps de Carême, il est intéressant de connaître les dérogations accordées (contre paiements évidemment) par Georges DARBOY, Archevêque de Paris, Grand Aumônier de l’Empereur Napoléon III.

« Nous permettons l’usage des œufs pendant le Carême, à l’exception des trois derniers jours de la Semaine Sainte.

Nous permettons l’usage de la viande les Dimanche, Lundi, Mardi et Jeudi après les Cendres jusqu’au Mardi de la Semaine Sainte inclusivement.

Cette dispense ne s’applique qu’au principal repas, si ce n’est le Dimanche où l’on peut user d’aliments gras à tous les repas.

Nous permettons l’usage du lait et du beurre à la collation, à l’exception du Mercredi des Cendres et du Vendredi Saint ; cette permission s’étend à tous les jours de jeûne de l’année.

Les personnes soumises à notre juridiction qui auraient besoin de permissions plus étendues pourront s’adresser soit à Nous, soit à notre Vicaire général ; ou bien encore à Mgr l’Aumônier de l’Empereur, ou au Chapelain remplissant les fonctions curiales dans la Maison de l’Empereur. Nous autorisons aussi le premier Aumônier de chacune des maisons impériales placées sous notre juridiction à accorder, à l’occasion du Carême, toutes les dispenses qui lui seraient demandées, et qu’il jugerait nécessaires ou opportunes.

Toutes les personnes qui usent de la dispense de l’abstinence doivent selon leurs facultés, faire une aumône applicable à l’œuvre des Ecoles fondées dans l’intérêt des familles pauvres du diocèse de Paris.

Une autre aumône, distincte de la première, doit être faite aussi pour l’usage du lait et du beurre à la collation.

La dispense de l’abstinence est accordée pour le jour de Saint-Marc et les trois jours des Rogations.

Le temps fixé pour la Communion pascale commencera le Dimanche de la Passion et finira le second Dimanche après Pâques.

Les prières extraordinaires prescrites antérieurement à l’intention de notre Saint-Père le Pape et pour les besoins présents de l’Eglise se continueront jusqu’à ce que qu’il en ait été décidé autrement.

Afin de répondre au vœu du Souverain Pontife, qui recommande spécialement d’implorer la miséricorde divine par l’intermédiaire de la Bienheureuse Vierge Marie, on se fera un devoir de prier avec ferveur aux intentions de notre Saint-Père le Pape, le Samedi surtout, en assistant au saint sacrifice de la Messe.

Donné à Paris, le 25 janvier 1864 ».

votre commentaire

votre commentaire

-

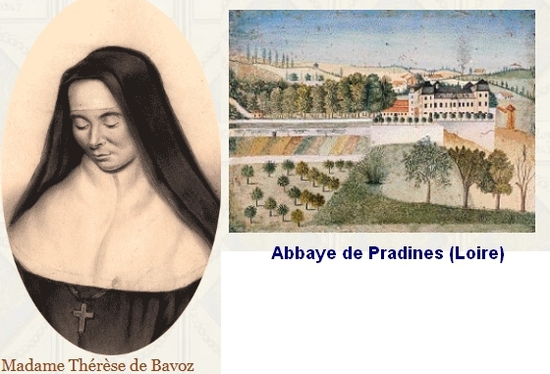

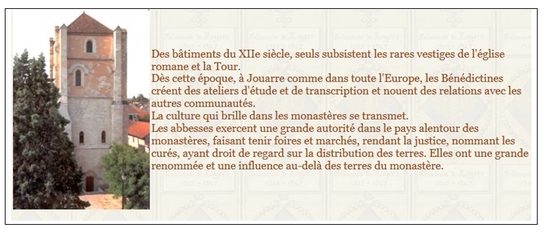

En, 1928, Pradines recevait un appel. Il émanait de Jouarre, dans la région de Brie, non loin de Meaux, ancienne abbaye royale. Mais l’archevêque de Lyon Mgr de Pins attendit huit ans avant de permettre à Madame de Bavoz d’aider à la restauration de Jouarre. La raison en était que Pradines se trouvait trop loin de Meaux et que le diocèse perdrait des éléments utiles : « Que Pradines essaimât rien de mieux ; mais alors, il fallait que ce fût au profil de Lyon. Et précisement, il se trouvait aux portes de la cité, à la Rochette, une autre communauté, de Bénédictines désireuses de prendre la strict observance. De l’avis de l’archevêque d’Amarie, c’est là que devrait se rendre la colonie prête à partir ». Il fallut attendre le 12 octobre 1831 pour l’envoi des premières religieuses à la Rochette pour aider cette abbaye. Le 3 septembre 1837, c’était le tour de l’abbaye de Jouarre. Madame de Bavoz et onze sœurs de Pradines arrivent à Jouarre. La nuit même de la fête de la Nativité de Notre-Dame (8 septembre), l’office divin est chanté et la vie monastique reprend son cours comme aux jours d’antan…Un groupe de Meaux, les Dames de la Paix, les rejoint. Madame Sainte Symphorose Bagot première Abbesse (1837-1840), fait bénir le nouveau sanctuaire.

Dans le même temps que Madame de Bavoz travaillait à remonter Jouarre, elle envisageait une autre entreprise monastique dans l’ouest de la France, à Saint-Jean d’Angély, en Saintonge. Le redressement du cloître se fit à la mi-juin de 1838, fut interrompu par la mort de Madame de Bavoz et reprit au cours de 1839 sous l’impulsion de Madame Justine Butty, seconde abbesse de Pradines.

Dès que Pradines eut des bases solides, Madame de Bavoz chercha à essaimer. Les fondations se succédèrent les unes après les autres en s’entraînant. Il est intéressant de remarquer que pour ces trois abbayes : La Rochette, Jouarre. Saint Jean d’Angély, le schéma de fondation est le même que pour Pradines : quelques religieuses de divers ordres monastiques se regroupent et reprennent la vie régulière, avec à leur tête l’ancien moine les dirigeants et s’occupant du temporel.

Doctrine spirituelle et monastique selon Madame de Bavoz

Madame de Bavoz en restaurant la vie bénédictine en France, a aussi restauré la doctrine spirituelle en allant la chercher aux sources mêmes. Elle a essayé de retrouver l’esprit bénédictin, vécu par les premiers moines du Mont Cassin.

Déjà à la veille de la Révolution, les cloîtres et notamment les abbayes bénédictines avaient subi de nombreuses transformations dans leurs traditions. Après le choc révolutionnaire, Madame de Bavoz s’est trouvée sans aucun modèle existant pour sa doctrine. Elle eut tout à repenser, à élaborer. Pour l’aider, elle avait toute la tradition monastique apprise à Saint-Pierre. Elle ne voulait pas fonder un monastère cistercien et pas davantage une abbaye d’Ancien Régime. Ayant vu en quelques années, changer toutes les conditions d’existence, Madame de Bavoz comprit que pour adapter la vie bénédictine à un milieu social nouveau, il fallait la rapprocher de sa simplicité primitive. C’est ainsi qu’elle laissa une large place au travail.

Le caractère dominant de l’abbaye de Pradines n’est pas l’esprit de victime. Il ne colore pas son enseignement de la spiritualité de l’Ecole française. Le mysticisme affecté est même évité. Le caractère de Pradines demeure très sobre. Dom Guéranger le définit comme : « …ce qui constitue l’essence du monastère bénédictin,…cette unité, cette fermeté d’allure, cette absence d’alliage qui fera le caractère des monastères issus de Pradines.

Quelle est l’idée de la perfection chez Madame de Bavoz ? Elle est tout d’abord le plein épanouissement de la vie chrétienne. En restaurant la vie religieuse désagrégée par la Révolution, elle n’a pas voulu donner aux vœux de religion une valeur de fin en soi. La perfection chez Thérèse de Bavoz, ne se place pas dans les exercices de la vie contemplative, bien que la fondatrice ait été très attirée par la prière, ni dans la force et la patience, ni dans les austérités et pratiques de pénitence, pas plus que dans le culte intérieur ou extérieur, ou la pauvreté, malgré le goût de Madame de Bavoz pour la vie solitaire du cloitre et le silence, mais elle se place dans la charité. Thérèse de Bavoz enseignait, après Cassien : « les Jeûnes, les veilles, la méditation, les écritures, la nudité et la privation des biens extérieurs ne sont pas la perfection, ce n’est pas en eux qu’elle consiste, mais par eux qu’on arrive à elle ». C’est par la Charité que l’on arrive à l’Amour, selon Madame de Bavoz, et toute la vie religieuse a pour fonction de fournir un champ à cet exercice de l’Amour.

Pour la fondatrice de Pradines, les pratiques saintes et journalières de la pauvreté, de la retraite, du silence, de mortification, des travaux, des emplois et toutes les observances ne sont que des moyens pour accomplir le précepte fondamental de la charité ; « L’état religieux est une profession par laquelle on s’engage à tendre à la perfection de la charité qui en est la véritable fin en soi ».

Doctrine monastique

A travers la doctrine spirituelle de Madame de Bavoz, plusieurs questions se posent au sujet de sa manière d’envisager la vie monastique. Quelle idée se faisait-elle de l’âme monastique, de sa vie et de sa spiritualité ? Le portrait d’une moniale est-il possible d’après ce que nous savons de Madame Bavoz ?

Le mot moniale n’apparaît qu’à partir du milieu du XIX° siècle, il ne peut pas se trouver dans les écrits de Madame de Bavoz. Le nom de moniale contient à lui seul tout un programme, et même un mot d’ordre de la spiritualité. Si la fondatrice n’emploie pas ce terme, elle le définit. La moniale est tendue vers un seul but, celui de l’union à Dieu dans la charité. Elle ne doit faire qu’un esprit avec lui. La religieuse aspire à la recherche de Dieu. Le nom de moine ne fut pas donné à ceux qui vivaient en solitaires, dans la solitude matérielle. Le sens de ce mot est plus profond : si le moine est l’homme de la solitude, il est aussi et d’abord celui de l’unité. Il est celui qui a pu se dégager du commun, se placer au-dessus de tout ce qui se passe pour vivre « dans une atmosphère de simplicité divine ». Seule la charité, pour Madame de Bavoz, peut réussir à faire le lien et éviter la dispersion. Ainsi la moniale pourra devenir une, c’est-à-dire unie à Dieu seul qui est un, par l’ascèse et l’amour. Cette union est le degré le plus élevé de la perfection.

La vie monastique selon Thérèse de Bavoz

D’après saint Benoît et la tradition monastique bénédictine diverses sortes de facteurs aident à conduire le moine vers cette union avec Dieu.

Ils sont au nombre de sept :

- L’abandon de la volonté propre.

- La stabilité dans le monastère.

- Le travail assidu dans la conversion des mœurs.

- La lectio divina, lecture des choses divines, c’est-à-dire le contact de l’intelligence et du cœur avec la vérité.

- La prière dans sa double forme : prière privée et prière liturgique.

- Le travail

- La pauvreté.

« Le plus haut joint de la perfection…consiste à être tellement unie à Dieu que l’âme, avec toutes ses puissances, devienne un même esprit avec lui, en sorte que son principal souvenir est de Dieu, que toutes ses pensées se portent vers Dieu, qu’elle ne goûte que Dieu, n’est touché que de ce qui le regarde et que toutes ses affections se reposent doucement dans Celui qui l’a créée ».

Les enseignements de Madame de Bavoz

En conclusion

Le rôle de Madame de Bavoz dans le mouvement de restauration qui suit la Révolution est très intéressant, car Pradines fut un des premiers monastères à rétablir la vie monastique.

Par cette action de Madame de Bavoz dans le mouvement de restauration qui suit la Révolution est très intéressant, car Pradines fut un des premiers monastères à rétablir la vie monastique.

Par cette action, Mère Sainte Placide a essayé de retrouver les sources du monachisme après le choc de 1789 et de marquer un changement avec le mysticisme du XVIIIe siècle qui ne correspondait plus au redressement religieux nécessaire au XIXe siècle. La première abbesse de Pradines se place au même rang que le fondateur de Solesmes, ou de Dom Lestrange pour la Trappe ou même le Père Muard pour La Pierre-qui-Vire. Ces restaurateurs de la vie monastique n’ont pas essayé de recréer des Cluny, des Cîteaux ou des Fontevrault.

Ce besoin de retourner aux sources peut s’expliquer par la nécessité de s’adapter aux nouvelles conditions de vie dues à la Révolution et à un milieu social nouveau. La restauration monastique chez les bénédictines a changé les formes extérieures de la vie claustrale tout en essayant de se rapprocher le plus possible de l’esprit de la Règle de Saint Benoît. Cette adaptation aux besoins d’une époque après la Révolution s’est poursuivie tout au long du XIXe siècle.

Une des qualités de Thérèse de Bavoz est d’avoir su s’adapter au caractère humain en pratiquant une austérité à la mesure de ses forces, de manière à maintenir l’équilibre entre la résistance physique et l’effort moral et spirituel.

votre commentaire

votre commentaire Suivre le flux RSS des articles

Suivre le flux RSS des articles Suivre le flux RSS des commentaires

Suivre le flux RSS des commentaires