-

Novembre s’ouvre par la Toussaint et la Fête des Morts qui forment un tout inséparable.

On sait que, dès l’ère chrétienne, la fête gauloise des morts était célébrée à la même date ; le I° novembre était la fête de morts chez les Celtes, les Germains et les Slaves. « Dans la nuit qui la précédait, Teutatès, le Mercure celtique, procédait au jugement des humains décédés dans l’année : les réprouvé étaient destinés à « l’abîme ténébreux » et les élus « au cercle du bonheur ». Tous les feux étaient éteints dans la Gaule cette nuit-là ; on ne les rallumait que le lendemain à la flamme des autels druidiques. »

Nous allons voir que la curieuse coutume que nous signalons à Mâcon même, n'est peut-être pas sans pouvoir se réclamer de ce vieux rite gaulois.

Le soir de la Toussaint, après les Vêpres, commençait jadis dans toutes les églises, une sonnerie mortuaire qui durait jusqu'au lendemain matin, c'est-à-dire jusqu'à la messe des Morts. Cette sonnerie n'a-t-elle pas un lien traditionnel avec la fameuse croyance celtique du jugement des morts pendant cette terrible nuit. Elle appelait tout l'univers au recueillement, à la prière et au respect du solennel instant où les âmes des parents, des amis, des voisins allaient comparaître devant la Divinité.

C'étaient les jeunes gens de la commune qui agitaient les cloches cette nuit-là, après avoir préalablement quêté les victuailles et le vin qui leur permettaient de faire toute la nuit ripaille et de se relayer pour sonner.

Aujourd'hui ces sonneries sont moins nombreuses, tout au plus durent-elles quelques quarts d'heure à la fin des Vêpres de la Toussaint et dans la soirée elles se manifestent par d'autres volées de quelques minutes.

Jadis dans les villes, notamment à Mâcon, un réveille-matin allait de maison en maison crier au cours de la nuit :

« Dites vos patenôtres et priez Dieu pour les trépassés », Georges de Feurs revendiquait le droit de présenter à la nomination des échevins de Mâcon un réveille-matin, chargé d'aller tous les lundis après minuit, de par la ville, crier : « Dites vos patenôtres et priez Dieu pour les Trépassés » et cela en vertu d'une fondation faite par ses ancêtres (Archives de Saône-et-Loire, série B, n° 1525) ; formule voisine de celle que Lucien Guillemaut nous dit être usitée à Louhans :

« Réveillez-vous, gens qui dormez, Priez Dieu pour les trépassés ».

A Louhans, les cloches cessaient de sonner à minuit ; on éteignait les cierges et les sonneurs se répandaient dans la ville, munis d'une lanterne et d'une sonnette qu'ils agitaient en prononçant la formulette ci-dessus.

Dans cette nuit tragique, toute remplie encore des souvenirs mythologiques de l'ancienne Gaule et du jugement de Teutatès, il était jadis interdit en Bresse de sortir des maisons. Malheur à celui qui enfreignait cette défense.

Des visions terrifiantes se présentaient à sa vue. Un vieillard des plus sérieux et des plus honorables m'a certifié avoir vu cette nuit-là passer une procession de nonnes et de fillettes vêtues de blanc, tenant les cordons d'une bannière et emportées vers l'inconnu par un vent de tempête. Il en était resté à demi-mort. Son fils, qui avait également enfreint l'interdiction de sortir la nuit de la Toussaint, fut victime d'une mésaventure analogue. Aussi restait-on chez soi, mangeant les traditionnelles châtaignes de la Toussaint, que tout le monde écalait (fait d'enlever l'enveloppe d'une châtaigne) ce jour-là, aussi bien dans la chaumière que dans le château, au son douloureux des cloches qui rappelaient au riche et au pauvre, au misérable et au puissant qu'ils étaient égaux devant la mort :

« Et la garde qui veille aux barrières du Louvre n’en défend pas les Rois » (Malherbe, Stances, Consolation à un père).

Mais c'est à Mâcon et dans ses environs immédiats : Hurigny, Flacé, qu'a encore lieu une des cérémonies les plus originales relatives au Culte des Morts. Voici la description qu'en donnait dans le Journal de Tournus, le 6 novembre 1909, Jean de Tournus : « Les Mâconnais ont pour la Toussaint, une curieuse coutume. La nuit venue, ils garnissent les tombes du cimetière Saint-Brice de cierges allumés et c'est jusqu'à une heure avancée de la nuit une procession ininterrompue de Mâconnais et de Mâconnaises qui défilent en longues théories recueillies devant ce spectacle lugubre et impressionnant ».

Cette coutume qui est aujourd'hui excessivement rare, existe paraît-il encore dans quelques villages de la banlieue de Mâcon et en Franche-Comté. Quelques-uns prétendent qu'elle est d'origine espagnole. Le mysticisme du peuple ibérique se prête assez bien à ces démonstrations religieuses d'un caractère macabre et terrifiant. Il paraîtrait que cet usage était assez commun en France autrefois.

Un prêtre italien, du nom de Locatelli, qui voyagea en France en 1665, décrit une cérémonie analogue à laquelle il assista à Digoin, le jour de la Toussaint, dans l'église de cette ville, qui, suivant l'usage du temps, servait également de cimetière aux personnes riches et importantes : « Dix prêtres et quatre clercs, vêtus de surplis « tout déchirés, disaient les vêpres des morts. Après avoir « fini, ils chantèrent longtemps autour de chaque monument « funèbre, ou pour mieux dire de chaque fosse. Au milieu de « chaque tombe, était agenouillé son propriétaire, une chandelle allumée à la main, et quantité d'autres chandelles « éteintes placées devant lui(Suétone, Tiber, c. 98, signale des illuminations analogues sur les tombeaux. Le Concile d'Elvire, au IVe siècle, défend d'allumer des cierges dans les cimetières parce que ce rite est d'origine païenne). « Ces prêtres, marchant en ordre « et chantant, tournaient autour de chaque sépulture comme « s'ils faisaient un caracole et chacun d'eux recevait du « propriétaire une des chandelles éteintes. Après la cérémonie, « on alluma celles qui restaient et on les plaça sur les tombes ; « elles avaient je ne sais quoi de terrible et d'effrayant ; j'en « comptai une trentaine sur une seule sépulture. »La cérémonie décrite par Locatelli paraît bien être de même origine que celle de Mâcon.

Dans les cimetières des environs de cette ville, de même qu'à Digoin en 1665, le prêtre bénissait les sépultures illuminées, suivi des clercs, des enfants de chœur et de la procession des fidèles. La coutume que nous venons de décrire n'existait qu'aux environs de Mâcon; elle était inconnue en Tournugeois et en Clunisois. Notons toutefois qu'elle a été importée à une date récente à Jalogny, près de Cluny, par un curé originaire de Charnay-lès-Mâcon.

Société des amis des arts et des sciences de Tournus (1925)

votre commentaire

votre commentaire

-

Quand sonna le tocsin du 1° août 1914, nous pensâmes tous à la Toussaint. Nous nous imaginions qu’après trois mois la guerre serait finie et ou près de l’être.

Le 1° novembre, qui tombait un dimanche, les Allemands bombardèrent les cantonnements et firent aux abords des églises, à l’issue des cérémonies, des victimes civiles. Nous allons pour la première fois depuis cinq ans, visiter en paix nos cimetières et les parer de fleurs. Je sais un village de France dont toutes les tombes portent un plant de chrysanthèmes blancs. La fleur est petite, mais extraordinairement abondante et fraîche, et ce champ du repos prend un aspect de fête pour recevoir la visite et les prières des vivants aux morts. Nous n’avions, au front, que des fleurs sauvages à mettre sur les tombes. Nos mains les y déposaient avec piété. Chacun de nous voudrait pouvoir aller là-bas, dans les secteurs où il a souffert et vu tomber les camarades. Du moins penserons-nous à eux d’abord tandis que nous ferons avec la foule le pèlerinage du Père-Lachaise, ou du champ plus modeste où reposent ceux qui nous ont précédés sur les route de la terre. Nous pourrons leur apporter des fleurs à pleins bras. C’est la saison où abondent les plus somptueuses d’entre elles. Leurs teintes, leur aspect même s’accordent avec les jours mélancoliques de novembre. On les aime pour leur richesse, leur variété, la bizarrerie, parfois monstrueuse, de leurs grosses têtes. Je trouve que le chrysanthème est une fleur triste.

La Société d’horticulture vient d’ouvrir à Paris son exposition annuelle de chrysanthèmes. Je l’ai visité avec d’autant plus de plaisir que cette fois, l’impression du retour à la vie est parfaite. En mai, l’exposition des roses m’avait semblé pauvre : on sentait la guerre trop proche. Nos jardiniers ont pu se remettre au travail et voici qu’ils nous apportent des fleurs merveilleuses.

Saviez-vous que le chrysanthème nous est arrivé en France il y a un peu plus de cent ans, et je crois même le jour que le poète Barbey d’Aurevilly ? Je ne puis quant à moi, séparer dans ma pensée ce vieil homme de ces fleurs.

Nous sommes en train d’oublier cet écrivain délicat et vigoureux, qui aima son art d’une passion violente et tourmentée. Il fut trop loin de la foule, de celle d’aujourd’hui surtout. Sa plume était âpre et coquette, mêlant les duretés aux finesses. Vous avez tous entendu parler de ses manuscrits. J’en ai eu sous les yeux, dont le moins que l’on puisse dire est qu’ils semblent inquiétants. Il plaçait devant sa table tout un arsenal d’encriers et suivant qu’il voulait exprimer des sentiments violents ou tendres, il écrivait sa phrase avec des lettres rouge vif ou bleu d’azur. Calligraphie magnifique et hautaine.

Cet homme, dont il ne faut point sourire, accomplissait un sacerdoce quand il écrivait. Plût au ciel que les écrivains d’aujourd’hui eussent cette conception de leur mission redoutable. Savons-nous jamais le bien ou le mal qu’ira faire, tôt ou tard, ici ou là, cette phrase que nous écrivons, ces mots que nous jetons. Si nous tournions amoureusement notre plume avant de coucher chaque mot sur le papier, nous ferions comme le sage, qui sept fois tourne sa langue. Barbey d’Aurevilly était un sage.

Tandis qu’on le déposait en son berceau pour la première fois, l’explorateur Pierre Blanchard débarquait à Marseille tenant sous le bras un plant de chrysanthème, qu’il apportait d’Orient. Il alla présenter à l’Impératrice, la fleur nouvelle. La souveraine sourit, dit-on, et ce sourire marqua la naissance officielle de la jolie chose.Le vieux poète n’est plus, tandis que la fleur règne toujours, mais si vieille. Je lui trouve des airs de morte. Les chrysanthèmes sont jolis à ravir, mais leur âme est triste. L’âme des fleurs se révèle dans leur parfum et ces grosses touffes ébouriffées n’embaument par l’air, comme des lilas. Elles ont une âcre odeur de verdure. Les tiges et les feuilles, des chrysanthèmes vivent avec force mais c’est la vie végétale, la sève qui monte : ce n’est point la vie supérieure, qui fait des fleurs les confidentes aimées de nos joies et de nos tourments.

Quelque chose leur manque encore, à ces échevelées, ce cœur qu’il y a au fond des roses. Quand les pétales de la reine des fleurs s’ouvrent à la vie, ne voyez-vous pas qu’ils s’écartent avec une crainte de mettre à nu le trésor des tabernacles.

Il ne faut pas être surpris que nous aimions aujourd’hui les chrysanthèmes. Il y a de la mélancolie dans leur teinte et nous sommes dans un temps de mélancolie. Nous ne connaissons pas encore ce ciel radieux que nous attendions après l’orage. Tourmentés comme elle, il est naturel que nous préférions au muguet et à la violette, au lilas et à la rose, parures divines de notre sol cette fleur bizarre qui nous arriva, il y a cent ans, des rivages orientaux.

Antoine Redier

Antonin Redier, né le 7juillet1873à Meudonet mort le 27juillet1954à Paris, est un écrivain, essayiste, romancieret éditeurfrançais.

On lui doit de nombreux romans tels que Méditations dans la tranchée ou la Guerre des femmes, tous deux couronnés par l'Académie française. Il fit partie du monde de l'édition et dirigea un temps La Revue française.

votre commentaire

votre commentaire

-

Le transport des denrées et marchandises n'était pas l'unique aliment de l'industrie batelière de la Loire. Cette industrie avait encore pour objet le transport des voyageurs. A la descente et même à la remonte sur la Loire, l'Allier et sur les rivières de l'Anjou, beaucoup de voyages s'accomplissaient par eau ; ce fut toujours un moyen économique de locomotion, et avant l'établissement des relais de poste, c'était, à la descente surtout, le plus rapide. Le transport des voyageurs donnait lieu à des contrats de diverses natures : quelquefois les nautoniers annonçaient qu'à tel jour un ou plusieurs bateaux partiraient et recevraient des passagers à un prix déterminé.

Ceci avait lieu particulièrement aux époques des pèlerinages et des foires : c'était le transport à bon marché mis à la disposition de la foule; c'était une sorte de service public. Plus habituellement, le nautonier se louait, lui et sa sentine, à un ou à plusieurs voyageurs, et s'engageait, moyennant un prix débattu, à les conduire sur un point et à les en ramener.

Ce mode de transport était fréquemment employé. Les voyages sur les routes de terre se faisaient à cheval ; mais tout le monde n'avait pas un cheval à soi : ce n'étaient guère que les grands seigneurs, les gentilshommes habitant les châteaux, et les gens de guerre, qui voyageaient avec leur propre train et montaient des chevaux leur appartenant.

Les habitants des villes, les bourgeois les plus riches n'en possédaient pas, ou s'ils en possédaient, ils ne s'en servaient pas dans les longs voyages. Quiconque avait affaire au loin prenait à loyer, à tant par jour, un cheval de selle, et avec le cheval un homme de pied qui suivait, ou bien encore un roussin portant le bagage que l'homme à pied conduisait par la bride ; quelquefois enfin, l'homme de suite était lui-même à cheval. Ce mode de transport était si généralement adopté, que la profession de loueur de chevaux et de valets de suite était dans chaque ville une profession importante; mais dans les villes assises sur les fleuves ou les rivières navigables, dans les villes riveraines de la Loire particulièrement, la profession de loueur de chevaux rencontrait une concurrence redoutable dans la profession de loueur de bateaux.

De Roanne à Nantes, les voies de terre n'étaient pas abandonnées. On a vu que la plupart des délégués des villes de l'association des Marchands Fréquentant les suivaient pour se rendre aux assemblées générales d'Orléans; mais la voie fluviale était non moins recherchée.

Les gens de peu, les marchands ambulants, les pèlerins, s'entassaient dans les chalands qui faisaient service de caravane, tandis que les gens aisés, les riches, louaient pour eux seuls une sentine, un bateau couvert, une galiote, et quelquefois des bateaux de suite ; les messagers, les mandataires que la ville d'Orléans et d'autres envoyaient sans cesse auprès du Roi dans les résidences riveraines de la Loire, voyageaient habituellement par eau, et souvent des personnages de haut rang, les princes, les rois eux-mêmes, prenaient la même voie.

Les livres de dépenses, les mémoires contemporains signalent un grand nombre de ces voyages sur la Loire. Nous en citerons quelques-uns :

1407, décembre. — Le duc d'Orléans et sa suite descendent par la Loire. Les procureurs, le conseil de la ville d'Orléans et plusieurs bourgeois, montant six chalands que dirigent vingt-quatre bateliers, vont attendre le prince au-dessous des ponts, le saluent à son passage, et lui offrent les présents d'usage (vingt-cinq tonneaux et trois traversins de vin).

1410, 18 mars. — Le duc de Bretagne venant de Gien par la Loire, les procureurs et autres gens de la ville d'Orléans vont en un chaland garni de paille le saluer à son passage, lui recommander la ville et lui offrir un présent de vin (dix tonneaux).

1419. — Le Dauphin se trouvant à Jargeau, mande les procureurs d'Orléans, qui se rendent près de lui par la Loire, en un chaland.

1421. — Quatre des procureurs de la ville d'Orléans se rendent à Blois, près du chancelier du duché, pour les « besoignes » de leur ville. Ils descendent et remontent par la Loire. Le voyage dure trois jours.

1425, décembre. — Un procureur de la ville d'Orléans, délégué par les habitants, se rend à Chinon, près du connétable, pour « excuser » la ville sur certaines aides que le Roi demandait. Il voyage par eau à l'aller comme au retour.

111427, septembre. — De l'ordre du Bâtard d'Orléans et du chancelier du Duché, Hervé Lorens, lieutenant-général du gouverneur et du maître des eaux et forêts, accompagné de quatre sergents, se rend à Jargeau pour traiter de certaines affaires avec plusieurs capitaines qui y étaient assemblés, et informer sur des larcins commis dans la forêt d'Orléans. Il fait le trajet par la Loire en une sentine

1429, 11 juin. — Une partie de l'artillerie, des engins de guerre et des munitions envoyés d'Orléans pour le siège de Jargeau, et les soldats qui les accompagnent sont transportés dans trois chalands. 15-16 juin. — Les mêmes chalands ramènent ces armes et munitions de Jargeau, et les conduisent à Meung, puis à Baugenci, que Jeanne d'Arc enlève aux Anglais.

1440. — Charles III, duc d'Orléans, délivré de sa prison d'Angleterre, et rentrant dans ses terres, où il amène Marie de Clèves, qu'il vient d'épouser, descend d'Orléans à Blois par la Loire.

1441. — La reine de Sicile descend par la Loire; le lieutenant du bailli, les procureurs, et plusieurs bourgeois, se rendent en bateau au-devant d'elle jusques au-dessus de Saint-Loup.

1443, août. — Trois procureurs de la ville d'Orléans, délégués par la ville, se rendent à Chinon près du Roi. Ils vont et reviennent par eau « pour double des gens d'armes »

1468, mars et avril. — Les députés des gens d'église d'Orléans et ceux des habitants, aux étals de Tours, se rendent en cette ville et en reviennent par la Loire.

1468, juin. — Trois procureurs de la ville d'Orléans se rendent près du roi à Amboise, et d'Amboise à Tours. Ils descendent par la Loire et reviennent à cheval. Des chevaux leur sont envoyés d'Orléans.

1469, 27 mai. — Le duc d'Orléans (Louis II°), qui fut plus tard le roi Louis XII), alors âgé de sept ans, descend « par rivière » avec la duchesse d'Orléans, sa mère (Marie de Clèves, veuve de Charles d'Orléans), de Châteauneuf à Blois. Depuis un an et plus, la duchesse d'Orléans avait tenu son fils éloigné de sa résidence de Blois, à cause de la grande mortalité qui avait régné dans cette ville. Partis de Châteauneuf le vendredi 26 mai, le prince et sa mère couchèrent probablement à Jargeau, car ils n'arrivèrent à Orléans que le lendemain samedi, 27, à deux heures de l'après-midi. Les habitants d'Orléans s'étaient mis en mesure de saluer leur jeune duc, et de lui offrir un divertissement à son passage. A Combleux, sa galiote rencontre une loue envoyée d'Orléans, qui lui donne la remorque. Bientôt elle est sous les murs du prieuré de Saint-Loup, où stationnaient depuis le malin trois chalands et une sentine, décorés de verdure. Dans l'un des chalands sont le lieutenant du bailli, les procureurs et le conseil de la ville; les deux autres chalands portent les chantres et les enfants de chœur des églises de Sainte-Croix et de Saint-Aignan, les musiciens et joueurs d'instruments de la ville ; la sentine est montée par une équipe de douze «jeunes gens et compagnons » en livrée verte, qui était la couleur de la maison d'Orléans, avec hoquetons et chaperons doublés de salin blanc.

Les quatre embarcations saluent la galiote et se mettent à sa suite ; on double le promontoire élevé qui forme au-dessus de Saint-Loup la rive droite du fleuve. A ce point, la ville d'Orléans apparaît et se déploie. A gauche, le couvent des Capucins, la paroisse de Saint-Jean-le-Blanc, le couvent des Augustins, l'église de Saint-Marceau, le Portereau ; à droite, la collégiale élégante de Saint-Aignan, sa nef, sa flèche hardie ; en arrière, l'abbaye de Saint-Euverte ; un peu plus bas, la tour Neuve, dont la Loire baigne le pied, la ligne des murs de ville reliés par d'autres tours et des portes fortifiées ; les églises sans nombre, dont les clochers ardoisés s'élèvent au milieu des toits de brique rouge des maisons particulières; la tour de Saint-Pierre-Empont, et dans le lointain celle de Saint-Paul, où veillent jour et nuit les guetteurs; la tour du beffroi, surmontée d'une statue dorée de l'archange saint Michel, patron de la France ; puis, à la lisière du fleuve, une autre ligne des murs de la ville flanqués d'ouvrages avancés, percés de poternes, et les sombres bâtiments du Châtelet ; le lit de la Loire, couvert de moulins flottants, de chalands aux longs mâts, entre lesquels s'élève l'île verdoyante de Saint-Antoine, unie à chaque rive par les arches inégales du pont ; et sur le pont, du côté de la ville, quelques maisons; au milieu, le gracieux monument de la Belle-Croix ; à l'autre extrémité, le fort des Tourelles, dont la silhouette se détache sur l'azur du ciel. Tel fut le panorama qui tout à coup s'offrit aux regards des passagers de la galiote ducale. Le courant l'amène, elle approche, et peu à peu, à l'effet imposant de l'ensemble succède l'aspect gracieux des détails; les lignes se dessinent; les objets, sortant de la confusion que la distance produit, prennent chacun leur forme. Quelque chose brille et s'agite au-dessus de la ville : c'est la forêt des aiguilles chargées de panonceaux, de bannières aux armes du duc et aux armes de la cité, qui de toutes parts s'élèvent sur les tours, les clochers, les portes de ville, les pignons et les arêtes des toits. Des masses compactes et mouvantes apparaissent sur divers points : c'est la population, vêtue de mille couleurs, couvrant les grèves, les bateaux, le pont, les terrasses des murs. Les cloches sonnent à grande volée ; le canon des Tourelles et celui de la tour Neuve se répondent. La galiote touche à la ville ; elle s'engage entre les moulins flottants de Saint-Aignan et de la Croche-Meffroi, dans un étroit chenal, où six barques, portant des pilotes, veillent sur sa marche et la maintiennent en la voie. Le chenal est franchi ; elle passe rapidement sous le pont et débouche dans un bassin encadré de bateaux et d'estrades pavoises, où elle jette l'ancre et s'arrête.

D'un côté des chalands pontés, sur lesquels sont assis les premières d'entre les bourgeoises de la ville et un grand nombre d'habitants ; de l'autre, un plancher posé sur pilotis, où s'élève un gigantesque pavillon en toile « perse (bleue), peinte de fleurs de lis, » et garnie de franges ; à la cime, un mât où flotte un « banneret » aux armes de la maison d'Orléans. Ce pavillon abrite un trophée formé d'un écu aux armes du duc (écartelé d'Orléans et de Milan), surmonté d'un timbre argenté, et entouré de bourrelets d'étoffe jaune, perse, rouge et blanche, verte et blanche. Il a pour supports un porc-épic et un loup. Au-dessous de l'écu pend une tasse d'argent, prix d'une « quintaine, » dont le divertissement va être offert au jeune prince ; de cette tasse partent des lacets de soie violette, tenus par deux jeunes filles vêtues, l'une à la mode de France, avec chapeau (couronne) d'argent et de perles ; l'autre en « morienne » (mauresque); ses boucles d'oreilles sont garnies de sonnettes.

Du timbre de l'écu partent également de larges rubans violets, aboutissant à un chêne chargé de ses feuilles planté à quelques pas ; devant le chêne un homme sauvage se tient debout, « faisant manière de garder les armes, joyau et filles. »

Entre le pavillon et la galiote à l'ancre, au milieu de l'eau, se dresse la « quintaine » c'est-à-dire un poteau taillé et décoré en forme de guerrier ; ce personnage est muni d'un bouclier mobile, et disposé de telle sorte qu'un coup appliqué, avec une perche ou une lance, au centre du bouclier, le fait tomber et donne la victoire, tandis que la perche qui frappe ailleurs qu'au point central, fait jouer un fouet ou une longue verge dont le jouteur est atteint, à la grande risée des spectateurs.

Quatre bateaux légers, portant chacun une équipe de douze jouteurs, leurs perches hautes, stationnent en amont : la première équipe vêtue de vert (c'est l'équipe qui s'était rendue au-devant de la galiote jusqu'à Saint-Loup) ; la seconde, vêtue de drap violet, en manière de matelots; la troisième, composée de compagnons liégeois ; la quatrième, de « nautoniers.» Les bateaux se rapprochent; le gouverneur bailli du duché, les magistrats, les procureurs, le conseil de la ville, les dames, viennent successivement faire la révérence au duc et à la duchesse. Le prince donne le signal, et le divertissement commence. Chaque barque part à son tour au bruit des fanfares ; plusieurs passes sont courues : c'est l'équipe aux chaperons verts qui l'emporte.Les jeunes filles, alors, détachent la tasse, montent dans une barque et viennent la présenter au prince ; celui-ci, par le « conseil de Madame la Duchesse, sa mère, » la remet aux compagnons qui « mieux avoient fait devoir de frapper la quintaine, et oultre » le duc et la duchesse, « très-joyeux et contents, » offrent « un bel joyau » à chacune des autres équipes. Pendant le jeu, fut amené au long de la galiote un chaland où était une table dressée; on y voyait, avec les viandes, des pâtisseries, à savoir : dix-huit fleurs de lis, dix-huit dauphins, dix-huit darioles, faits de pâte, de sucre et de crème de lait, six « katons et douze joyeux, » saupoudrés de sucre fin des pommes, des cerises, des fraises, des raisins (peut-être des raisins secs du Midi), du pain blanc, du vin clairet, du vin vermeil. Et comme c'était jour des Quatretemps, des dragées confites en sucre furent distribuées à ceux qui jeûnaient.

Après deux heures d'arrêt, le duc et sa mère reprirent leur marche et s'en allèrent coucher à Cléry ; un panier couvert, contenant les plus belles pommes, fut donné au prince, à son départ; ses bouteilles et flacons furent emplis, et deux poinçons de vin, pour « boire sur la rivière entre Orléans et Blois, » mis en un bateau qui accompagna la galiote.

Du vin avait été distribué pendant la durée de la fête : quinze pintes à ceux qui s'étaient portés à Saint-Loup, pendant qu'ils attendaient la venue du duc et de la duchesse; un poinçon de vin clairet à pots, sur la rivière, pendant le jeu de la quintaine. Une alose salée fut donnée, pour leur dîner, à neuf hommes qui s'étaient employés à porter les mets, la viande, la vaisselle, le linge et autres choses. Le soir, le gouverneur, les gens de la justice, du conseil du duc, les procureurs et le conseil, soupèrent ensemble en l'un des « ostels de la ville »

1519. — Le roi François Ier et la reine et leur suite se rendent par eau d'Orléans à Blois. Leurs galiotes et bateaux sont remorqués par quatre tirots, portant chacun vingt-neuf rameurs et deux mariniers cheveciers, payés par la ville d'Orléans.

1545, 4 septembre. — Monseigneur le Dauphin « baisse par eau » et ne s'arrête pas à Orléans. Les procureurs de la ville et plusieurs bourgeois vont en une grande sentine lui faire la révérence.

1551, juin. — Le duc de Suffolk, ambassadeur du roi d'Angleterre, se rend par eau d'Orléans à Nantes, où était le roi de France. Le transport est aux frais de la ville d'Orléans. Ses procureurs avaient fait disposer pour l'ambassadeur et sa suite cinq grands bateaux couverts chacun d'une cabane divisée en plusieurs chambres fermant à serrure ; l'équipage de ces cinq bateaux et d'un tirot qui les accompagne se compose de quarante-huit mariniers

1596 — Le capitaine de la cinquantaine d'Orléans, chargé de porter une lettre du roi au sieur de Schomberg, qui se trouvait à Tours, s'y rend par la Loire, en une sentine conduite par un batelier. Neuf jours furent employés à ce voyage, tant pour l'aller que pour le retour.1676, 11 septembre. — Mme de Sévigné arrive de Paris à Orléans. « A peine nous sommes descendus ici, » dit-elle dans une lettre de ce même jour, « que voilà vingt bateliers autour de nous, chacun faisant valoir la qualité des personnes qu'il a menées et la bonté de son bateau... Notre équipage nous amèneroit fort bien par terre ; c'est pour nous divertir que nous allons sur l'eau. » La spirituelle marquise s'embarqua, mais le voyage lui parut long : « Ah ! Quelle folie, » écrivait-elle du bateau même, « car les eaux sont si basses, et je suis si souvent engravée, que je regrette mon équipage, qui ne s'arrête point et va son train. On s'ennuie sur l'eau quand on y est seule.... Il est vrai, cependant, qu'on se croit obligé de prendre des bateliers à Orléans, comme à Chartres d'acheter des chapelets. » Elle dit encore dans une lettre datée des Rochers : « Je suis venue ici par la rivière de Loire ; cette route est délicieuse. »

Il n'était donc pas de nécessité, mais de mode, de descendre par la Loire, et de cette mode vivait à Orléans tout une classe de bateliers, se disputant, s'arrachant, pour les conduire au-delà, les voyageurs que les routes de terre amenaient dans leur ville.

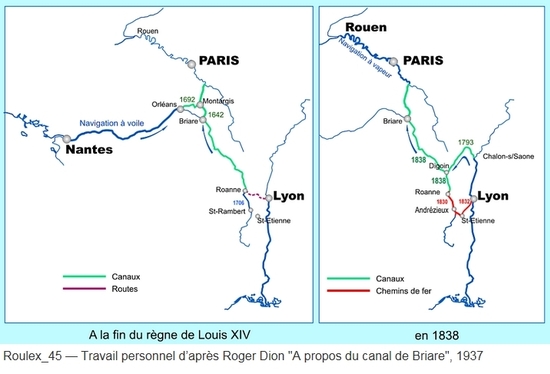

Le nombre des voyageurs, la fréquence de leur passage, devinrent même suffisants pour nécessiter l'établissement de services réguliers de coches d'eau sur l'Allier et sur la Loire, dont la concession fut accordée en 1737.

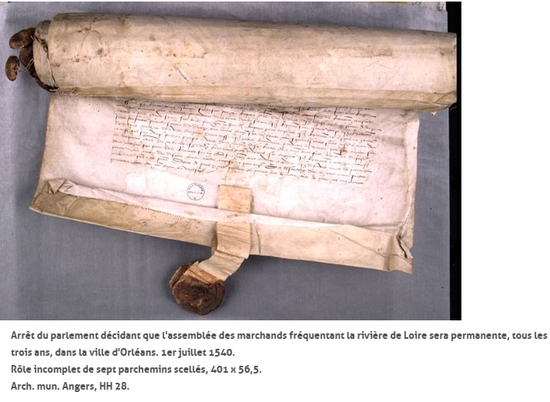

Histoire de la Communauté des MARCHAND FREQUENTANT la rivière de Loire et Fleuves descendant en icelle.

1 commentaire

1 commentaire

-